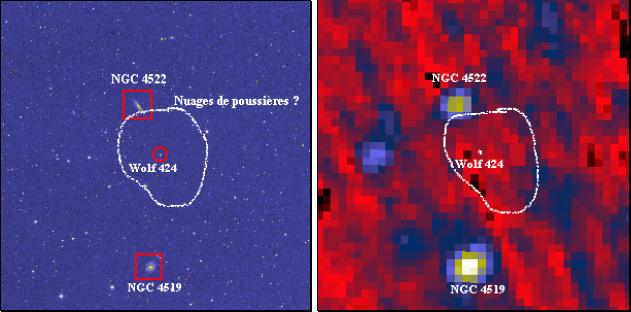

Figures 5a et 5b : Cliché NASA-STSCI

Nous avons abordé au paragraphe I.1 les conséquences observationnelles de l'existence de nuages de poussières interstellaires. Ceux ci seraient constitués d'objets en forme de grains allongés de dimensions moyennes 0,5 µm, composées de particules métalliques et de glace recouvrant du graphite. Rien ne s'oppose, à l'échelle locale, à l'existence d'un tel nuage bien que cela soit rare.

Voici ci-dessous deux photos de la portion du ciel qui nous

intéresse, elles sont extraites d'un catalogue de l'Institut

gérant le télescope spatial.

La photo de gauche (fig. 5a) a été prise dans le

domaine spectral du visible. Wolf 424 se situe dans la constellation

de la Vierge, dans une zone de faible densité stellaire

car hors du plan galactique, en bordure des célèbres

amas de galaxies : Virgo et Coma. La couverture céleste

du cliché est de 1 x 1 degré d'arc, cela représente

à une distance de 14 AL, une étendue d'environ 0,058

AL. (L'original de ce cliché se trouve à l'adresse

internet http://skview.gsfc.nasa.gov/cgi-bin)

On remarque qu'il existe dans les parages de Wolf 424 une diminution

notable d'étoiles à fortes luminosités (voir

zone cerclée). Si cela est vraiment dû à la

présence d'un nuage, ce dernier aurait une étendue

d'environ 0,0004 AL.

Nous savons que la poussière interstellaire absorbe

essentiellement les rayonnements de basses longueurs d'ondes.

Ainsi une photo, prise avec un filtre bleu, de la région

centrale de notre galaxie, masquée par un nuage de poussières,

montrera très peu d'étoiles alors qu'en infrarouge

elle fourmillera d'étoiles.

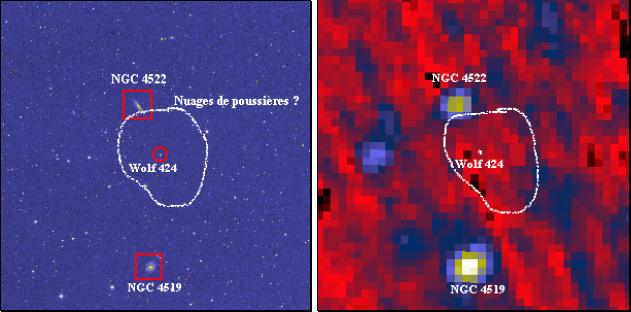

Plusieurs satellites scientifiques (IRAS, ISO, etc.) ont explorés

le ciel dans ce domaine de fréquence. Le satellite IRAS

«voyait» dans quatre bandes monochromatiques centrées

sur les longueurs d'onde de 12, 25, 60 et 100 mm. La combinaison

de ces images monochromatiques permettait d'en déduire

les couleurs infrarouges, qui sont elles-mêmes le reflet

de la température des sources observées. Les plus

froides (environ 30 K) émettent en effet essentiellement

vers 100 mm alors que les plus chaudes (250 K) rayonnent à

plus courte longueur d'onde, vers 12 mm. On a arbitrairement attribué

la couleur rouge aux premières et la couleur bleue aux

secondes, le jaune et le vert représentant des températures

intermédiaires.